渝城楚楚——重慶隨記

時間:2021-01-13 來源: 作者: 我要糾錯

渝城楚楚

三峽始自奉節的白帝城,但游三峽卻始自重慶。

從成都乘上火車,在奔波十余個小時后,我們到達了重慶。這讓我們不得不感嘆當年的四川是多么的龐大。

幾千年來,重慶作為四川省的一部分,一直與成都一起被人合稱為“巴蜀”,就像山東半島被通稱為“齊魯”一樣。卻很少有人想過,其實“巴蜀”和“齊魯”都是兩種截然不同文化。正如“齊文化”制造了田橫,而“魯文化”制造了宋江那樣,“蜀文化”造就了詭譎的變臉絕活和“花重錦官城”,而“巴文化”造就了厚重的峽江號子和“上帝折鞭處”。

許多年來,“齊魯”與“巴蜀”這兩處由外人的混淆和自身的辯白而引發的“雙城記”,在中國的一東一西競相上演,遙相呼應,觀者如堵。1997年3月,巴蜀分治,這種對立更是被推向了高潮。將來怎樣?我們拭目以待。

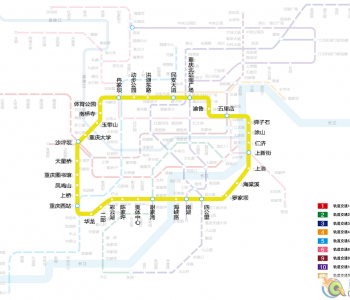

從重慶火車站出來,去哪?七年前來重慶的時候,我住在重慶郵電學院。那是一個叫做黃桷埡的地方,在南岸區的一處高山之巔,需要搭乘重慶幾乎所有的市內交通工具才能到達。尤其印象深刻的是最后的一段盤山公路,不時有滿載著磚瓦碎石的卡車呼嘯著與我們擦肩而過,那情形仿佛要從我們頭上碾過一般。車里的我驚異的看著整個重慶市區漸漸消失在霧氣里,又看著霧氣漸漸消失在云里。司機說,這個地方平時他是不來的,因為山下就是重慶的火葬場。

所以這一次,說什么我也不會再住到那里。于是跳上一輛出租車,去西南政法大學。

汽車在重慶崎嶇而陡峭的街道上瘋狂地跑著,一會兒沿著江跑,一會兒沿著山跑。路邊種植著高大的樹木,像是法國梧桐,可沒等看清便飛了過去。這讓我不由的想起了同樣綠樹成蔭的青島。然而車速實在太快,這讓我不得不把注意力集中到了前方的路上。有幾次我們與別車擦肩而過,我可以清晰地聽到車窗外空氣被撕裂的聲音,但司機毫不在意,看來早已經習以為常了。這已是我們這次出行第二次遭遇“賽車手”了,前一次是從法門寺到乾陵的路上,司機把一輛長安奧拓開得虎虎生風,一連幾輛奧迪都被揮到了身后。但那畢竟是八百里秦川,又寬又平,而現在,我們感覺正身處F1大獎賽的摩納哥站,而我們的駕駛員肯定不姓舒馬赫。我開始有些后悔是否應該乘公共汽車。不過在一個急拐彎處,當我目睹了兩輛公共汽車在高速中用三四公分的距離完成了錯車時,我變得釋然了起來——人家這里就這樣,入鄉隨俗吧!

作為全世界最大的城市,重慶市面積達82400平方公里,與奧地利的面積相近,人口到2003年末為3130萬。然而重慶的市區面積卻實在是小的可憐,是全國四個直轄市里最小的。不過這絲毫不影響它的市區里藏龍臥虎般的駐著好些著名的高校,其中就包括赫赫有名的西南政法大學。

在曾經直屬司法部的五所政法高校中,西南政法無疑是其中的佼佼者。這座背靠歌樂山的著名學府支撐著整個西南仍至全國的司法系統,每年為我們的國家機器輸送著大批精良的零部件。

我的許多同事就畢業于這座聲名顯赫的學校,靠他們的幫助,我們很快就住進學校的留學生樓。

那是一個極安靜又極衛生的地方,價錢相對而言又不算太貴。我出門往往喜歡住在高校里,安靜、便宜,還可以順便看看一個城市的文化集成。

洗過了熱水澡,全身的肌肉漸漸放松了下來。走,吃好吃的去。

手機開始唧唧歪歪的叫了起來,是同事介紹美食的短信。一條接著一條,知無不言,言無不盡,看得我口水橫流,卻愈發不知道該去吃什么了。好不容易找到一個吃串串的,又不敢多吃,留了半截肚子給其他店家。老板鄙夷的看著我倆,驚起我們一身雞皮疙瘩,仿佛做了賊一般。

都說重慶的夜景極美,但最好的觀賞地點在枇杷山公園紅星亭、鵝嶺公園瞰勝樓、南山“一棵樹”等處,今晚是去不成了。好在同事告訴我西南政法大學的行政樓前也可以看。于是等到天黑,深一腳淺一腳的向行政樓摸去。

然而我們迷路了,高高的行政樓就在我們頭頂,卻總也找不到上去的路。于是求助。

那是一個身材高挑的女孩,長發披肩,抱著一撂書急匆匆的迎面走來。面對我們的求助,她停下來仔細的詢問了我們的意圖,亮晶晶的瞳子在夜色里閃閃發光。她居然終止了自己的事情,提出要親自帶我們去。我們趕忙謝絕了——人家正忙著,又是個佳人……

行政樓終于找到了,但夜景卻被前面的一片竹林擋住了。想再換個地方,蚊子們卻聞風而至。跑吧!七年前領教過重慶的蚊子:腳踝被叮了兩個大包,整整流了兩個月的膿。

一宿無話。第二天直睡到日上三竿。

躺著,還是起來?哈姆雷特說:“這是個問題。”

按計劃,今天就得要離開重慶了,得去買票。退了房,背上背包,兩只蝸牛又要上路了。

渣子洞就在西南政法旁邊,白公館則就在三站地之外,但這次都去不成的了,妻子不愿看到那些殘忍的場面。雖然時間過去了五十余年,老虎凳上的血跡想必早已淡去,但血腥卻是經久不散的,只要那段歷史仍被我們所銘記。

重新搭上出租車,直奔朝天門碼頭。當年天子送往川中的詔書從南京溯江而上,就是由此登岸,故稱此地為朝天門。這里也是長江與嘉陵江的交匯處,碧綠的嘉陵江水與褐黃色的長江水激流撞擊,漩渦滾滾,清濁分明的兩江交界線勢如野馬分鬃,當地人稱之為“夾馬水”,它昭示著人類文明對這兩條江水不同程度的侵犯。

沿著碼頭一溜大大小小的船舶一字排開,或為客運,或為觀光,在浩浩蕩蕩的江水間尋找著自己的生計。

岸上,一群群的“棒棒”形成了重慶一道獨特的風景。他們是三峽的子民,是山與水的嫡系,是游走在這個城市最底層的一支部落,是這個城市在實現了現代化后仍不可或缺的至關重要的體力勞動者。他們的肩都有些歪,背都有些駝,那是長期負重的結果,但他們的耳朵都十分好使,無論在城市的哪個角落,無論在多么嘈雜環境里,只需一聲低喝“棒棒”,便會有幾條人影“嗖”的竄到眼前,仿佛武俠片中身懷絕技的義士。得到活計的走了,沒得到的也不著急,扁擔往肩上一靠,找個墻角蹲下,邊聊邊抽煙——長江還在淌著,急什么!

不知什么時候,一個黑矮的中年男子跟了上來,滿臉堆笑的向我們推薦著各種游輪的艙型與票價。我們只顧自己走,他就一直跟著,口中念念有詞地絮叨著,仿佛一條甩也甩不掉的尾巴。

新婚夫婦似乎總有吵不完的架。為了乘哪艘船,我們又吵了起來。那個男子站在我倆旁邊,津津有味的看著,并搖著腦袋認真地聆聽著我們每一方的發言。這不由的讓我怒火中燒。我轉頭沖他大喊:“你能不能等我吵完了再來!”

他點點頭,很知趣向后退了大約十余米。我突然感到一絲不妥,歪頭看看那男子,他仍舊饒有興趣的在等著我們戰爭的勝負。我想他一定把把自己當成是這場紛爭的“無獨立請求權的第三人”了,雖然自己沒有發言權,但我們的結論將與其有非常直接的利害關系。人家吃這碗飯也不容易。

于是我們把決定權給了他,讓他去給我們找一家合適的船運公司。

結果很快就出來了,他為我們介紹了一家還算不錯的公司,而且非常湊巧,七年前我也是乘坐這家公司的船游覽三峽。于是用最快的速度買下了船票,三等艙。那男子一臉感激,很有禮貌地向我們道別。

此時正值中午,去哪?

半個月來,我們馬不停蹄地游覽了人文與自然的各種盛景,現在已是人困馬乏。原計劃里還有大足的石刻,但一向溫柔的妻子不由分說給刪除了。用她的話說,現在她什么也不想看。我也是。好在這里是重慶,這里有更稀奇的景觀。

“走,帶你去商場買衣服去。”西安的服裝在打五五折,成都的服裝在打六五折,只有我自己曉得為什么偏偏要跑到重慶來帶她逛商場。重慶有美女。

我一直固執的認為,沒結過婚的人是不應該到重慶來的,花眼;結過婚的人就更不應該到重慶來了,分心。

七年前年紀小,自制力差,一下火車便給滿街的美女驚得瞠目結舌,差點失手把行李給丟到地上去,惹得前來接站的朋友一臉鄙夷,仿佛我是個初來乍到的“棒棒”。

重慶的女孩皮膚大都很好,身材也極棒,據說那些都得意于重慶獨特的地理環境與飲食習慣。重慶四面環山,中間通水,江水形成的霧氣終年散不出去,居然成了女孩子們免費的面膜。潮濕又造就了重慶人酷嗜麻辣的飲食習慣,吃完了就放汗,無異于排了毒。如此這般,就有了重慶無與倫比的美女奇觀。有個用來形容美麗事物的詞叫“光彩奪目”,我每次見到重慶的女孩就不由自主的迷眼,她們身上散發出的那種耀眼的光芒讓我不得不為自己的眼睛擔心。

其實我在吃熱氣蒸蒸的重慶火鍋時也會迷眼,因為辣氣太重。重慶的美女恰如重慶的火鍋:火爆、麻辣,漫山遍野,令人垂涎三尺,欲罷不能。

我這個人對于吃一向是很不在行的,什么都能往里塞,卻又什么都塞不多。重慶的火鍋吃過幾次,每次都被辣得大呼小叫,但過后卻又往往念念不忘。

我們來到了解放碑,這里既是重慶的市中心,也是傳說中重慶美女的集散地。我借口要去找書店,輕而易舉的把妻子打發去了商場,然后開始到處亂轉。無聊如我般在大街上到處看女孩子者,在重慶并不算是丟人的事,重慶人甚至專門為此創造了一個亦名亦動的詞——打望。同事曾經學著重慶話詠嘆著向我描述當年求學時呼朋喚友上街“打望”的舊事,聽得我血脈賁張,頓足捶胸,真恨不得彼時我亦在場,便像阿Q那般樣歡呼著:“同去,同去。”

可是,時不我待,我還是將在幾個小時后離開這里,去“打望”這個民族最偉大、最浪漫的情懷——三峽。

作于2005年1月10日

三峽始自奉節的白帝城,但游三峽卻始自重慶。

從成都乘上火車,在奔波十余個小時后,我們到達了重慶。這讓我們不得不感嘆當年的四川是多么的龐大。

幾千年來,重慶作為四川省的一部分,一直與成都一起被人合稱為“巴蜀”,就像山東半島被通稱為“齊魯”一樣。卻很少有人想過,其實“巴蜀”和“齊魯”都是兩種截然不同文化。正如“齊文化”制造了田橫,而“魯文化”制造了宋江那樣,“蜀文化”造就了詭譎的變臉絕活和“花重錦官城”,而“巴文化”造就了厚重的峽江號子和“上帝折鞭處”。

許多年來,“齊魯”與“巴蜀”這兩處由外人的混淆和自身的辯白而引發的“雙城記”,在中國的一東一西競相上演,遙相呼應,觀者如堵。1997年3月,巴蜀分治,這種對立更是被推向了高潮。將來怎樣?我們拭目以待。

從重慶火車站出來,去哪?七年前來重慶的時候,我住在重慶郵電學院。那是一個叫做黃桷埡的地方,在南岸區的一處高山之巔,需要搭乘重慶幾乎所有的市內交通工具才能到達。尤其印象深刻的是最后的一段盤山公路,不時有滿載著磚瓦碎石的卡車呼嘯著與我們擦肩而過,那情形仿佛要從我們頭上碾過一般。車里的我驚異的看著整個重慶市區漸漸消失在霧氣里,又看著霧氣漸漸消失在云里。司機說,這個地方平時他是不來的,因為山下就是重慶的火葬場。

所以這一次,說什么我也不會再住到那里。于是跳上一輛出租車,去西南政法大學。

汽車在重慶崎嶇而陡峭的街道上瘋狂地跑著,一會兒沿著江跑,一會兒沿著山跑。路邊種植著高大的樹木,像是法國梧桐,可沒等看清便飛了過去。這讓我不由的想起了同樣綠樹成蔭的青島。然而車速實在太快,這讓我不得不把注意力集中到了前方的路上。有幾次我們與別車擦肩而過,我可以清晰地聽到車窗外空氣被撕裂的聲音,但司機毫不在意,看來早已經習以為常了。這已是我們這次出行第二次遭遇“賽車手”了,前一次是從法門寺到乾陵的路上,司機把一輛長安奧拓開得虎虎生風,一連幾輛奧迪都被揮到了身后。但那畢竟是八百里秦川,又寬又平,而現在,我們感覺正身處F1大獎賽的摩納哥站,而我們的駕駛員肯定不姓舒馬赫。我開始有些后悔是否應該乘公共汽車。不過在一個急拐彎處,當我目睹了兩輛公共汽車在高速中用三四公分的距離完成了錯車時,我變得釋然了起來——人家這里就這樣,入鄉隨俗吧!

作為全世界最大的城市,重慶市面積達82400平方公里,與奧地利的面積相近,人口到2003年末為3130萬。然而重慶的市區面積卻實在是小的可憐,是全國四個直轄市里最小的。不過這絲毫不影響它的市區里藏龍臥虎般的駐著好些著名的高校,其中就包括赫赫有名的西南政法大學。

在曾經直屬司法部的五所政法高校中,西南政法無疑是其中的佼佼者。這座背靠歌樂山的著名學府支撐著整個西南仍至全國的司法系統,每年為我們的國家機器輸送著大批精良的零部件。

我的許多同事就畢業于這座聲名顯赫的學校,靠他們的幫助,我們很快就住進學校的留學生樓。

那是一個極安靜又極衛生的地方,價錢相對而言又不算太貴。我出門往往喜歡住在高校里,安靜、便宜,還可以順便看看一個城市的文化集成。

洗過了熱水澡,全身的肌肉漸漸放松了下來。走,吃好吃的去。

手機開始唧唧歪歪的叫了起來,是同事介紹美食的短信。一條接著一條,知無不言,言無不盡,看得我口水橫流,卻愈發不知道該去吃什么了。好不容易找到一個吃串串的,又不敢多吃,留了半截肚子給其他店家。老板鄙夷的看著我倆,驚起我們一身雞皮疙瘩,仿佛做了賊一般。

都說重慶的夜景極美,但最好的觀賞地點在枇杷山公園紅星亭、鵝嶺公園瞰勝樓、南山“一棵樹”等處,今晚是去不成了。好在同事告訴我西南政法大學的行政樓前也可以看。于是等到天黑,深一腳淺一腳的向行政樓摸去。

然而我們迷路了,高高的行政樓就在我們頭頂,卻總也找不到上去的路。于是求助。

那是一個身材高挑的女孩,長發披肩,抱著一撂書急匆匆的迎面走來。面對我們的求助,她停下來仔細的詢問了我們的意圖,亮晶晶的瞳子在夜色里閃閃發光。她居然終止了自己的事情,提出要親自帶我們去。我們趕忙謝絕了——人家正忙著,又是個佳人……

行政樓終于找到了,但夜景卻被前面的一片竹林擋住了。想再換個地方,蚊子們卻聞風而至。跑吧!七年前領教過重慶的蚊子:腳踝被叮了兩個大包,整整流了兩個月的膿。

一宿無話。第二天直睡到日上三竿。

躺著,還是起來?哈姆雷特說:“這是個問題。”

按計劃,今天就得要離開重慶了,得去買票。退了房,背上背包,兩只蝸牛又要上路了。

渣子洞就在西南政法旁邊,白公館則就在三站地之外,但這次都去不成的了,妻子不愿看到那些殘忍的場面。雖然時間過去了五十余年,老虎凳上的血跡想必早已淡去,但血腥卻是經久不散的,只要那段歷史仍被我們所銘記。

重新搭上出租車,直奔朝天門碼頭。當年天子送往川中的詔書從南京溯江而上,就是由此登岸,故稱此地為朝天門。這里也是長江與嘉陵江的交匯處,碧綠的嘉陵江水與褐黃色的長江水激流撞擊,漩渦滾滾,清濁分明的兩江交界線勢如野馬分鬃,當地人稱之為“夾馬水”,它昭示著人類文明對這兩條江水不同程度的侵犯。

沿著碼頭一溜大大小小的船舶一字排開,或為客運,或為觀光,在浩浩蕩蕩的江水間尋找著自己的生計。

岸上,一群群的“棒棒”形成了重慶一道獨特的風景。他們是三峽的子民,是山與水的嫡系,是游走在這個城市最底層的一支部落,是這個城市在實現了現代化后仍不可或缺的至關重要的體力勞動者。他們的肩都有些歪,背都有些駝,那是長期負重的結果,但他們的耳朵都十分好使,無論在城市的哪個角落,無論在多么嘈雜環境里,只需一聲低喝“棒棒”,便會有幾條人影“嗖”的竄到眼前,仿佛武俠片中身懷絕技的義士。得到活計的走了,沒得到的也不著急,扁擔往肩上一靠,找個墻角蹲下,邊聊邊抽煙——長江還在淌著,急什么!

不知什么時候,一個黑矮的中年男子跟了上來,滿臉堆笑的向我們推薦著各種游輪的艙型與票價。我們只顧自己走,他就一直跟著,口中念念有詞地絮叨著,仿佛一條甩也甩不掉的尾巴。

新婚夫婦似乎總有吵不完的架。為了乘哪艘船,我們又吵了起來。那個男子站在我倆旁邊,津津有味的看著,并搖著腦袋認真地聆聽著我們每一方的發言。這不由的讓我怒火中燒。我轉頭沖他大喊:“你能不能等我吵完了再來!”

他點點頭,很知趣向后退了大約十余米。我突然感到一絲不妥,歪頭看看那男子,他仍舊饒有興趣的在等著我們戰爭的勝負。我想他一定把把自己當成是這場紛爭的“無獨立請求權的第三人”了,雖然自己沒有發言權,但我們的結論將與其有非常直接的利害關系。人家吃這碗飯也不容易。

于是我們把決定權給了他,讓他去給我們找一家合適的船運公司。

結果很快就出來了,他為我們介紹了一家還算不錯的公司,而且非常湊巧,七年前我也是乘坐這家公司的船游覽三峽。于是用最快的速度買下了船票,三等艙。那男子一臉感激,很有禮貌地向我們道別。

此時正值中午,去哪?

半個月來,我們馬不停蹄地游覽了人文與自然的各種盛景,現在已是人困馬乏。原計劃里還有大足的石刻,但一向溫柔的妻子不由分說給刪除了。用她的話說,現在她什么也不想看。我也是。好在這里是重慶,這里有更稀奇的景觀。

“走,帶你去商場買衣服去。”西安的服裝在打五五折,成都的服裝在打六五折,只有我自己曉得為什么偏偏要跑到重慶來帶她逛商場。重慶有美女。

我一直固執的認為,沒結過婚的人是不應該到重慶來的,花眼;結過婚的人就更不應該到重慶來了,分心。

七年前年紀小,自制力差,一下火車便給滿街的美女驚得瞠目結舌,差點失手把行李給丟到地上去,惹得前來接站的朋友一臉鄙夷,仿佛我是個初來乍到的“棒棒”。

重慶的女孩皮膚大都很好,身材也極棒,據說那些都得意于重慶獨特的地理環境與飲食習慣。重慶四面環山,中間通水,江水形成的霧氣終年散不出去,居然成了女孩子們免費的面膜。潮濕又造就了重慶人酷嗜麻辣的飲食習慣,吃完了就放汗,無異于排了毒。如此這般,就有了重慶無與倫比的美女奇觀。有個用來形容美麗事物的詞叫“光彩奪目”,我每次見到重慶的女孩就不由自主的迷眼,她們身上散發出的那種耀眼的光芒讓我不得不為自己的眼睛擔心。

其實我在吃熱氣蒸蒸的重慶火鍋時也會迷眼,因為辣氣太重。重慶的美女恰如重慶的火鍋:火爆、麻辣,漫山遍野,令人垂涎三尺,欲罷不能。

我這個人對于吃一向是很不在行的,什么都能往里塞,卻又什么都塞不多。重慶的火鍋吃過幾次,每次都被辣得大呼小叫,但過后卻又往往念念不忘。

我們來到了解放碑,這里既是重慶的市中心,也是傳說中重慶美女的集散地。我借口要去找書店,輕而易舉的把妻子打發去了商場,然后開始到處亂轉。無聊如我般在大街上到處看女孩子者,在重慶并不算是丟人的事,重慶人甚至專門為此創造了一個亦名亦動的詞——打望。同事曾經學著重慶話詠嘆著向我描述當年求學時呼朋喚友上街“打望”的舊事,聽得我血脈賁張,頓足捶胸,真恨不得彼時我亦在場,便像阿Q那般樣歡呼著:“同去,同去。”

可是,時不我待,我還是將在幾個小時后離開這里,去“打望”這個民族最偉大、最浪漫的情懷——三峽。

作于2005年1月10日